Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques.

De l'Origine des Espèces, Chapitre VI, 1859, Charles Darwin

Pour les créatures qui ont la capacité de se mouvoir1 échapper à la prédation passe souvent par au moins une machine permettant de percevoir la proximité d'un prédateur. Ces machines sont multiples et impliquent généralement la perception d'une onde traversant le sol (vibration) ou l'air (son) ou la perception d'une particule (odeur). Il y a surtout le cas intriguant de la lumière - se propageant dans le vide et se comportant parfois comme une onde, et parfois comme une particule - qui nous transmet des informations sur notre environnement par l'intermédiaire de l'œil.

L'organe visuel prend des formes très diverses dans le monde animal et présente souvent une complexité extrême, mettant en oeuvre tous les principes optiques connus de la Physique. Cette complexité conduira d'ailleurs Darwin à écrire dans l'Origine des Espèces: “Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques.”

Peu d'organes du corps humain correspondent aussi parfaitement à notre définition de la Machine. Notre œil est un système composé d'une lentille qui concentre la lumière vers une rétine dotée de photorécepteurs qui convertissent à leur tour l'énergie des photons en signal électrique. Ce signal est ensuite utilisé dans le cadre d'un autre processus machinique.

Ces derniers mécanismes de rétroaction nous renvoient évidemment Ivan Pavlov et à ses expériences démontrant que la production de salive chez les chiens était provoquée par la vue de la nourriture2. Mais les exemples sont nombreux, en particulier chez des créatures beaucoup moins évoluées.

Dans Cybernetics, Wiener illustre comment la fuite est induite chez des organismes extrêmement simples qui ne sont pas dotés d'yeux véritables3: le ver plat fait preuve de phototropisme négatif, c'est-à-dire qu'il se dirige naturellement vers la région la plus sombre. C'est le résultat d'un signal transmis par deux photorécepteurs aux muscles du tronc qui se contractent du côté sombre si l'un des côtés est plus sombre que l'autre. Ainsi le vers tourne toujours du côté le plus sombre.

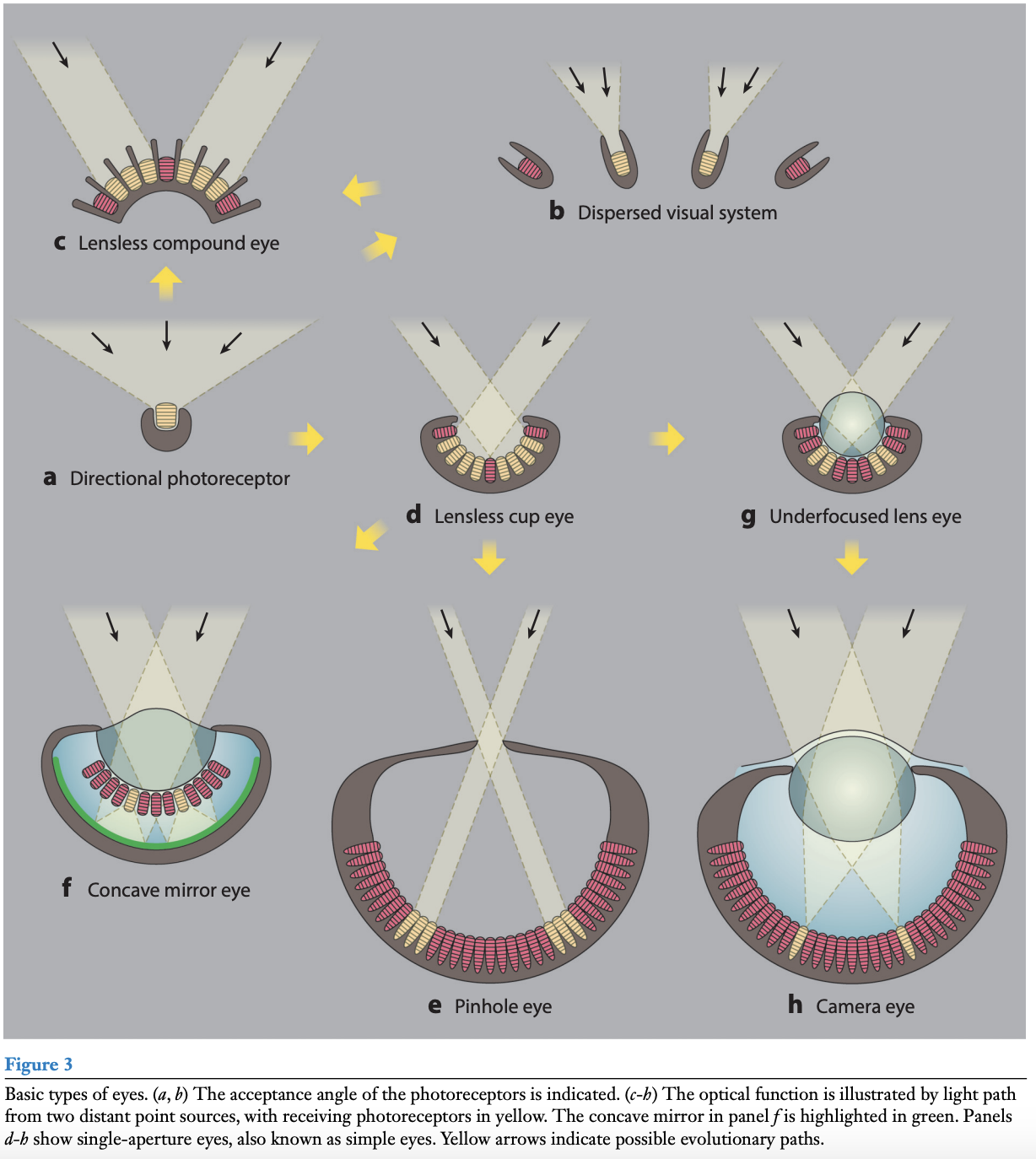

L'évolution a construit des machines extrêmement sophistiquées en amont des photorécepteurs, et leur diversité est troublante. Par exemple, notre œil ne comporte qu'une lentille et une rétine alors que, chez les insectes ou les crustacés, l'œil est divisé en une multitude de compartiments qui possèdent tous une rétine. Certains yeux sont convexes, d'autres possèdent des miroirs internes. Compte tenu des configurations si différentes dans les systèmes oculaires d'espèces assez proches, et compte tenu des configurations similaires chez des espèces éloignées, il a longtemps été difficile d'imaginer un ancêtre commun ayant développé le sens de la vision. Tous les fossiles connus de l'ère cambrienne avaient déjà des yeux relativement complexes.

La clé du mystère semble être fournie par le Professeur Dan Eric Nilsson de l'université de Lunds en Suède qui découpa la construction de la machine naturelle en quatre phases distinctes:

- Le dénominateur commun de toutes les méthodes de vision est une famille de protéines appelées opsines qui se lient à des molécules capables d'absorber l'énergie des photons, les chromophores. Toutes les opsines possèdent un ancêtre commun qui se liait à la mélatonine, hormone qui régule l'horloge interne des organismes. La mélatonine est détruite par la lumière et c'est son absence qui nous signale qu'il fait jour. L'organisme doit alors continuellement produire de la mélatonine pour pouvoir ensuite en constater la disparition. Contrairement à la mélatonine, les chromophores absorbent ou se délestent de l'énergie de la lumière sans être détruits donc, quand l'ancêtre des opsines a muté pour se lier au chromophores, les organismes se sont trouvés dotés de capteurs lumineux réutilisables. Dans cette première phase d'évolution du système visuel, il n'y avait pas à proprement parler de vision mais simplement une perception de l'intensité lumineuse, ce que l'on pourrait résumer par une vision du monde avec un résolution de 1 pixel.

- Dans la deuxième phase d'évolution, l'œil primitif parvient à déterminer la direction de la lumière. C'est rendu possible par l'apparition d'une couche protectrice avec des pigments qui bloquent la lumière dans certaines directions.

- La troisième phase voit les photorécepteurs former de petits groupes pointant dans des directions légèrement différentes. Le champ de vision s'élargit.

- Enfin dans la quatrième phase, l'œil se dote d'une lentille qui permet de concentrer la lumière a un endroit précis et donc d'obtenir une image plus nette. Dans certains cas, des miroirs jouent le rôle de la lentille. Les lentilles ou miroirs sont semble-t-il apparus de façon indépendante mais convergente au cours de l'évolution.

Les simulations de Nilsson ont montré que, même dans des scénarios conservateurs, quelques centaines de milliers de générations permettaient de passer de la deuxième phase d'évolution à la quatrième. La machine oculaire évolue donc très vite, et cela explique probablement la diversité des systèmes visuels dans le monde animal. Aucun œil ne constitue la machine optique parfaite, mais chacun d'eux est parfaitement adapté à un usage précis. Ce qui est particulièrement intéressant dans la cas de cette évolution rapide et diverse, c'est que l'on observe que certaines espèces ont perdu au cours de l'évolution des caractéristiques acquises précédemment.

Chez les vertébrés, la plupart des oiseaux et des reptiles perçoivent les couleurs grâce à des cellules photoréceptrices de la rétine appelées cônes4. Il en existe quatre types correspondant aux longueurs d'onde de la lumière bleue, verte, rouge et ultra-violet. Mais les mammifères ont évolué à partir d'ancêtres nocturnes qui ne necessitaient pas de perception de couleur. La Nature ayant horreur du superflu, les mammifères primitifs ont abandonné deux types de cônes. De ce fait, la plupart de mammifères ne perçoivent qu'une palette de couleurs limitée5. Les mammifères marins ont même fini par perdre le cône correspondant au bleu, et certaines baleines ont aussi laissé tomber le rouge, se reposant alors essentiellement sur les bâtonnets - l'autre catégorie de cellules photo-sensibles qui permettent la vision nocturne. Cependant, les primates ont re-développé un troisième type de cône élargissant la palette des rouges et des oranges pour, semble-t-il, mieux distinguer les fruits mûrs. Le daltonisme provient d'une anomalie d'un de ces cônes et, à l'inverse, on estime que 10% des hommes et jusqu'à 50% des femmes possèdent un quatrième type de cône permettant une perception d'une couleur encore plus subtile.

Comme de nombreuses machines de la Nature, l'œil nous rappelle cette chose importante: lorsque l'énergie nécessaire à alimenter la machine est gaspillée, la machine finit par disparaître. L'oeil est une machine gloutonne car les neurones qui transportent le signal depuis les photorécepteurs doivent être toujours prêts à s'activer ; la machine est toujours en veille. C'est pourquoi les animaux qui ont évolué pour vivre dans des environnements où il n'y a pas de lumière - tels que des grottes ou des abysses océaniques - ont perdu très rapidement le système oculaire que leurs ancêtres avaient développé.

Notre œil camérulaire6 est une machine extrêmement sophistiquée avec un premier système réfractif, la cornée, en amont de la lentille, le cristallin. Un insecte aurait besoin d'un œil d'un mètre de large pour avoir la même résolution que nous. Et comme nous l'avons vu, nous avons une plus fine perception des couleurs que la plupart des mammifères. Il y a donc lieu de s'émerveiller de notre machine optique. Weiner était par exemple stupéfait de notre capacité à comprendre des croquis sans couleurs, ombres ou profondeur3. Cependant, elle reste si imparfaite qu'il eut été étonnant que l'Homme s'en satisfasse :

- le cristallin est la source de nombreux troubles visuels, soit innés (myopie, hypermétropie, astigmatisme…) soit résultant du vieillissement (presbytie, cataracte…). De ce fait, l'immense majorité des êtres humains vivent toute ou partie de leur vie avec une vision défaillante. Et l'augmentation de la durée de vie s'accompagne d'une augmentation de la durée de vie avec une vision défaillante.

- Indépendamment de toute défaillance de notre organe visuel, la part de hasard dans sa constitution fait que certaines perceptions sont subjectives. Par exemple, les cônes forment des mosaïques et les différents types de cônes sont disposés de façon aléatoire dans ces mosaïques ce qui implique que la perception des couleurs peut différer d'un individu à l'autre, même s'ils possèdent tous les mêmes trois types de cônes.

- Enfin, comble du désordre, notre œil est organisé de telle façon que les cellules photoréceptrices se trouvent entremêlées voire masquées par le réseau de neurones qui doivent transporter les signaux électriques. Comme si l'on plaçait une caméra derrière ses câbles. Les fibres nerveuses se rejoignent au fond de l'œil où elles passent par un trou pour rejoindre le cerveau, trou qui explique la tache aveugle (papille) de notre champ visuel.

Sans surprise, l'Homme a cherché à améliorer la machine optique dont la Nature l'avait doté, tout comme il l'a fait pour sa machine reproductrice ou son système immunitaire. Cependant, la vision s'est avérée être un mystère bien difficile à percer car le lien entre la science de la vision et la science de la lumière a longtemps échappé aux scientifiques et cela constituait un obstacle insurmontable. Et comme vision et lumière sont intimement liées, la machine optique ne pouvait être domestiquée qu'à condition de mettre à jour certaines des lois les plus fondamentales de notre univers. Nous le découvrirons dans le prochain article de cette série.